昨日の日記で紹介したクレリックシャツ。きっと皆さん見たことはあるけど、そういう名前だったの?という人がいるかもしれませんね。だから、ちょっと今日はオリハシのうんちく講座です。めんどくさい人はただ一点のみ覚えていていただければ大丈夫。

「襟やカフスだけが白!」のシャツです。

身頃(みごろ)や袖が普通は細かい縦縞であるか、襟やカフスが白いシャツを「クレリックシャツ cleric shirt 」と言います。もともとメンズのシャツですが、今はレディースのシャツブラウスとしてもありますよね。

クレリックとは「聖職者(古くは書記、学者の意味も)」ですが、クレリックシャツとなると「書記→事務員、店員のシャツ」ってなるんです。語源は印欧祖語の「クェル kel- =打つ、当てる、切る」とされてます。それが「(籤『くじ』占いに用いる為に切った)木片→占う人→聖職者」になり、ギリシャ語「クロレス cleros」→「クレーリコス kl e rikos」からラテン語「クレーリクウス cle ricus」(意味はともに聖職者)になりました。そして英語クレリックとしては17世紀に文献に出てきているそうです。

同じ語源の姉妹語に「クラーク clerk」があります。クラークは「書記、事務員、社員」、米国では「販売員、店員」などの意味です。なので、クレリックシャツは本来「クラークシャツ」と呼ばれるべきものだったんです。でも、クレリックにはかつて書記の意味もあったこと、また聖職者には「しかめつらをして、もったいぶっている」イメージもあったことから、薄暗い工場の片隅の事務室で小型の鼻眼鏡(クレリックズ)を掛け、腕にはインキ汚れ防止の「腕カバー(スリーブレット)」をはめたりして、まじめくさって帳簿を付けている書記(クラーク)は、あたかもクレリックだ、ということから、彼らがよく着ていたシャツをユーモアと皮肉をこめてクレリックシャツと呼ぶようになったそうです。

そして、驚くなかれ!当時のシャツは襟とカフスが取り外しできるようになっていたんです。その部分は特に汚れるじゃないですか。だから洗濯のために取り外し可。だったんです。このことが身頃と襟などの色違いのシャツの誕生を促進させたようです。そして洗練され、近代的なオフィスや店舗での事務員、店員のシャツとしてお洒落なものになっていったようです。

ただ、聖職者もこのようなシャツをよく着ていたため、クレリックシャツという名が生まれたという説もあります。そういえば黒身頃に白襟はなんか牧師さんっぽいですよね。でも、聖職者のシャツならば「クレリカルガウン clerical gown =法衣」のように「クレリカル=聖職者の」の方が使われるんじゃないか?と思われます。

やっぱり、ユーモアや皮肉からファッションが生まれる。そう思った方がおしゃれですよね。

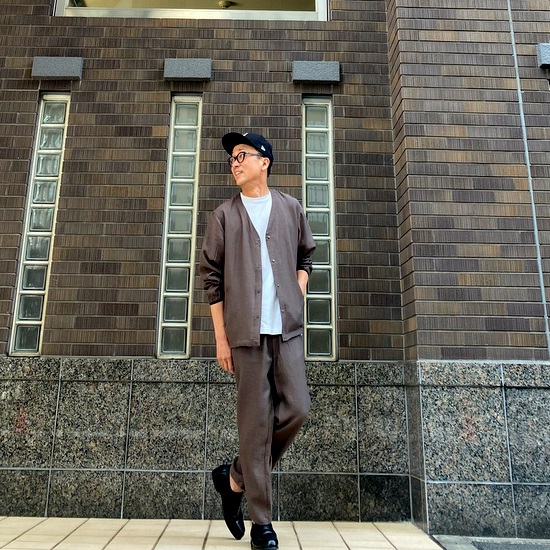

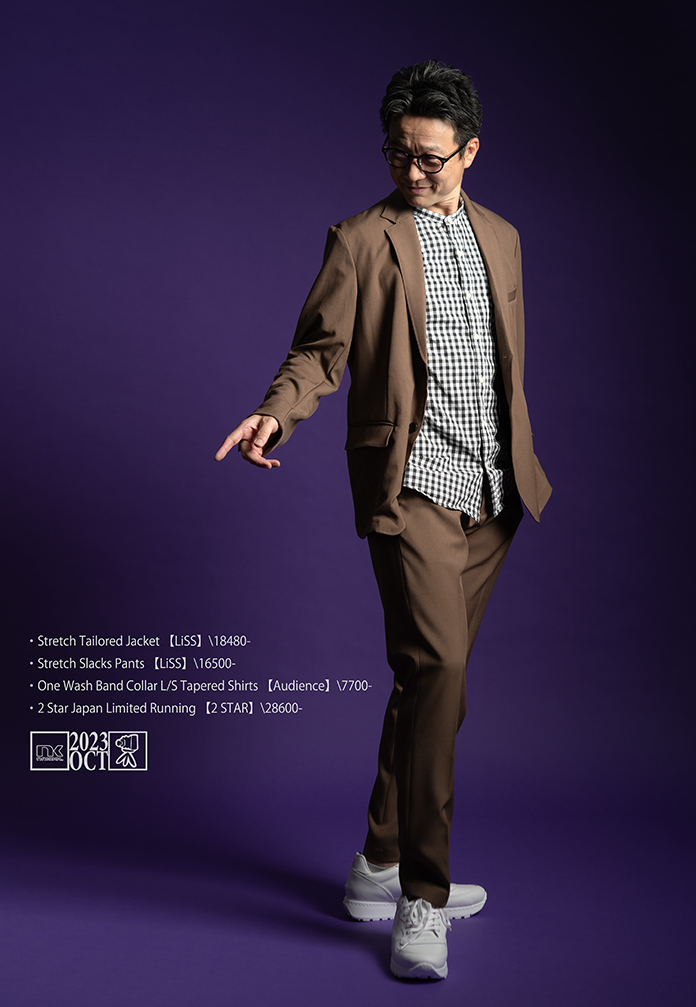

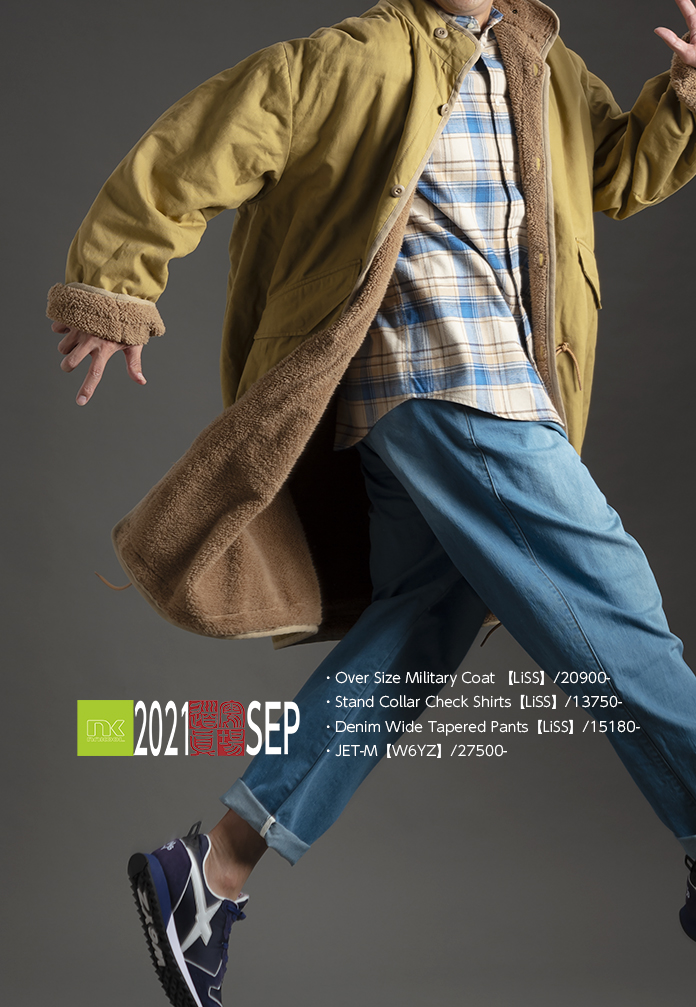

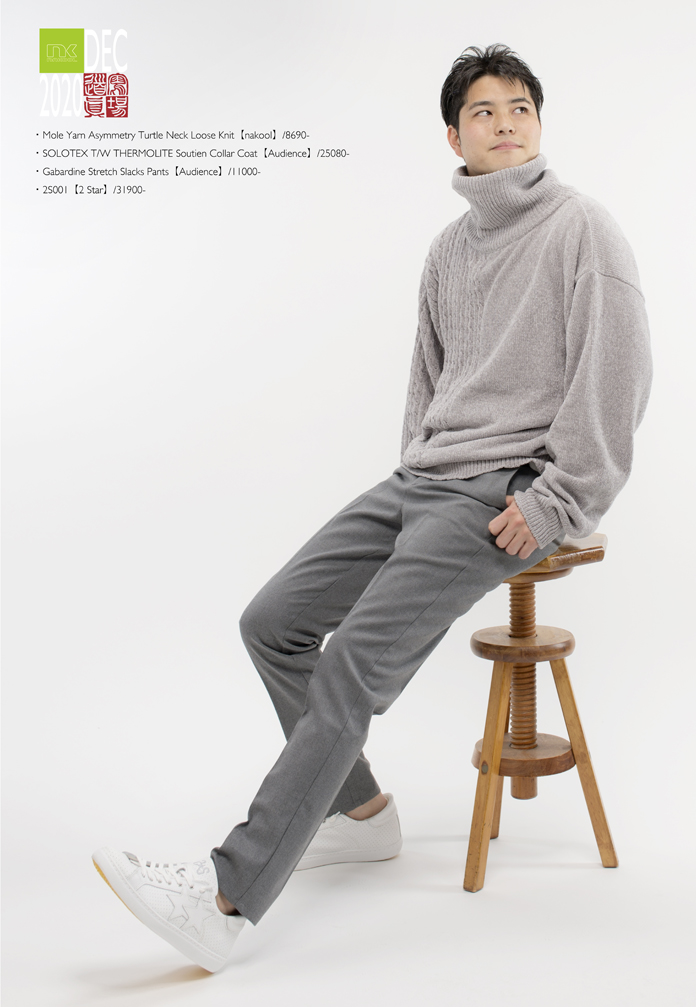

以上を踏まえたうえで、あらためてCOOLSCATのクレリックシャツをもう一度見てみてください!。

(参考文献:2000年・繊研新聞)